「知的資産経営研究会」

現在、わたしは、知的財産系や経営系の 15の団体に所属しています(弁理士会委員会や会派も含む)。

これら15の団体の一つに「知的資産経営研究会」があります。

この研究会は、愛知県中小企業診断士協会の公式研究会なのですが、わたしのような協会員でない方も所属できるオープンな研究会です。

自分は「知的資産経営認定士」の肩書も持っていて、以前から知的資産経営に興味があったのと(ただし肩書は休眠状態でしたw)、公的機関から依頼されて知財経営系の伴走支援を行っていた経緯もあり、中小企業診断士試験に受かったら、絶対入りたいと思っていた研究会の一つでした。

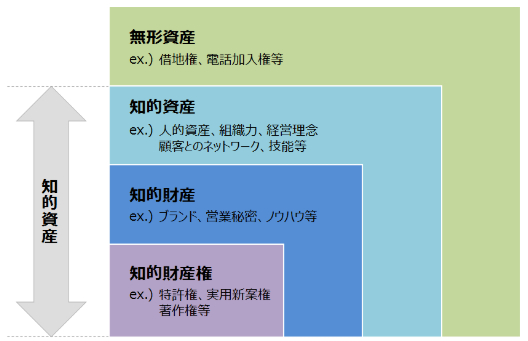

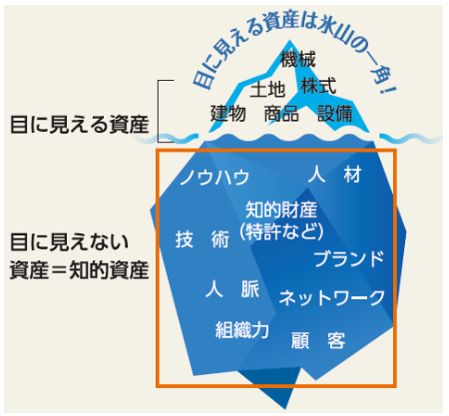

<知的資産とは>

今年からは「知的資産研究会」の執行部に入れていただいて、先輩方と色々なお話ができることに、とても充実感を覚えています(新入の自分だけがそう感じているのかもしれませんw)。

金融機関と「知的資産」

さて、この週末に「知的資産研究会」の定例会がありました。そこで、とても興味深いお話を聞くことができたので、ご紹介したいと思います。

定例会には、金融機関出身の3人の中小企業診断士の先輩方が出席してらっしゃいました。

色々お話があった中で、印象に残ったのは、その3人の先輩方が口をそろえて

『ローカルベンチマーク等の何らかのツールを使って「知的資産」を見える化することは、企業にとってメリットがありこそすれ、損はない』

と仰ったことです。

なぜか。

金融機関が融資可否判断を行うときに、実績数字だけでなく、その企業の事業の将来性も見たいことがあるが、事業の将来性を判断する定性的な情報(”何が儲けの源で売上の数字を出しているのか”といった情報)は、例えば、その企業の担当者しかよく知らない、といった場合がある。

ローカルベンチマーク等のツールで、定性的な情報が可視化されていると、金融機関内部で共有でき、融資可否判断等がしやすくなる。

特に、スタートアップやベンチャー等では、定性的な情報が可視化されていることは意義が大きい。

さらに、毎年情報がアップデートされていると「しっかりとした企業だ」として評価が高くなり、融資を出しやすくなる。

…という趣旨のことを仰られていました。

ここで、わたしは、合点がいきました。

この研究会に入ったときに、

「金融機関出身の先輩方が、この研究会に結構いらっしゃるのは、「知財金融」の関係?」

と思っていたのですが、いや、そういうことか、と。

売上が上がったのは、たまたま運が良かったからなのか。それとも、上がるべくして上がったのか。

後者であることが可視化されれば、金融機関としても、判断しやすくなるわな、と。

だから「知的資産」を研究する場に金融機関出身の先輩方がいらっしゃるのだ、と。

「知的資産」の可視化が役に立つ、というのは絵空事ではない。

現実的に「知的資産」の可視化は意味がある

ということが、とても腹落ちした定例会でした。

お付き合いのある銀行さんの評価を上げるために「知的資産」の可視化をしてみてはいかがでしょうか!

「知的資産」の可視化のお手伝いも承ります。まずは30分の無料相談から。ご希望の方はこちらからご連絡ください。

コメント